#18 歯周病による全身への影響について ~口腔外科ってなぁに?~

口腔外科とは、口腔(こうくう:口の中)、顎(がく:あご)、顔面ならびにその隣接組織に現れる先天性および後天性の疾患を扱う診療科です。 この領域には歯が原因となるものから癌まで様々な疾患が発生します。また交通事故やスポーツなどの外傷、顎変形症ならびに唾液腺疾患などの外科的疾患のほかにも、口腔粘膜疾患、神経性疾患、口臭症などの内科的疾患も含まれます。

この領域の異常は、食事や発音・会話がうまくできないなどの機能的な障害に加えて審美的な障害も生じます。治療により口腔・顎・顔面全体の自然な形態や機能が回復すると顔全体がいきいきとし、健康的な美しさを取り戻すことができます。 今回はその中でも歯周病と全身への影響について説明します。

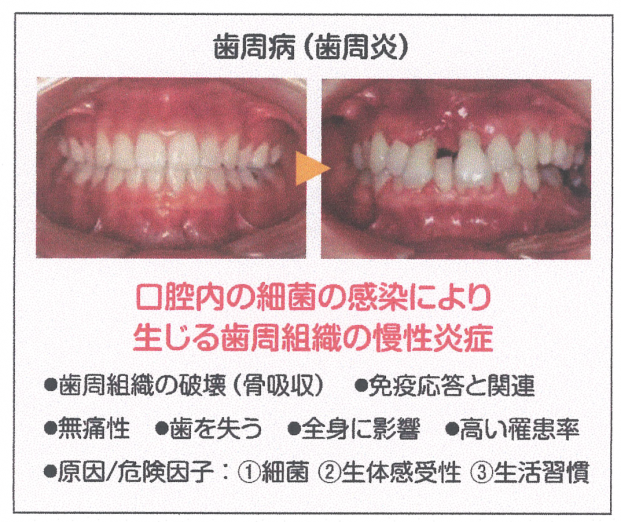

歯周病とは

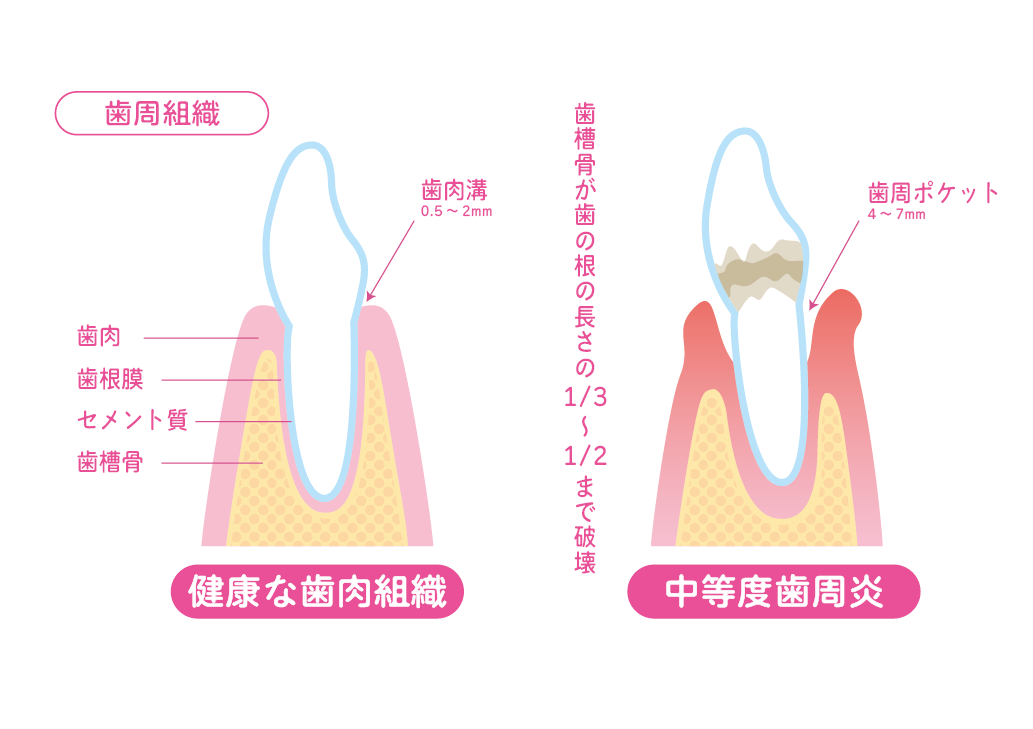

歯を支えている組織(歯槽骨、歯根膜、歯肉、セメント質)が、細菌に侵され炎症を起こしている状態の病気です。

口腔内には800種類以上の細菌が存在し、これらが食べかすなどに繁殖したものを歯垢(プラーク)と呼び、歯周病の原因となります。 プラーク1mgには10億を超える細菌が住みついており、その内5種類ほどが歯周病に関与しています。歯科疾患実態調査によると、歯周病の目安となる歯周ポケットが4mm以上存在している割合が、50代で約半数に達しています。

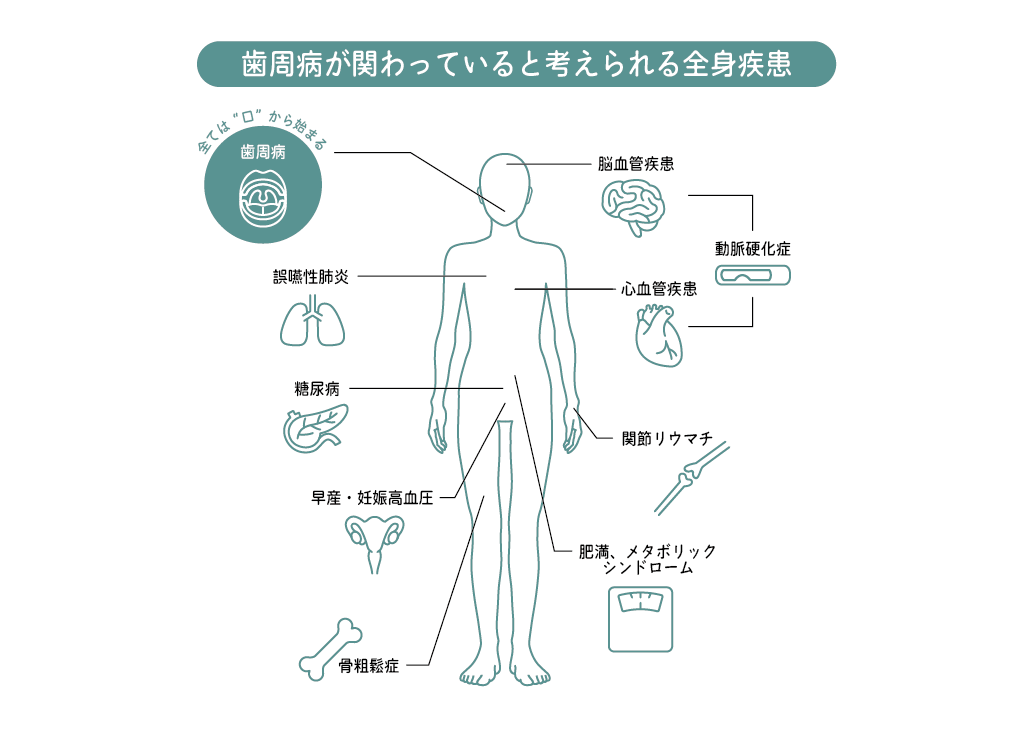

歯周病と全身との関わりについて

歯周病が関わっていると考えられている全身疾患は糖尿病、肥満、心筋梗塞、肺炎、早産、骨粗鬆症、リウマチなどが挙げられます。その中でも特に関連性が高いのが糖尿病と心筋梗塞です。

糖尿病患者は感染症にかかりやすく悪化しやすい

糖尿病患者は、肺炎や膀胱炎、腎盂炎、皮膚炎、歯肉炎、あるいは風邪といった感染症にかかりやすいことが知られています。 また、感染症が急速に重症化することも多く、回復には時間がかかります。感染症にかかると血糖値が普段以上に上昇するため、コントロールが悪化し糖尿病そのものにも影響が出てきます。

歯性感染症

歯性感染症は、根尖性歯周炎や辺縁性歯周炎ならびに抜歯など、歯と歯周組織を侵入門戸として細菌が生体内に侵入増殖する病気です。起炎菌としては口腔常在菌がほとんどです。

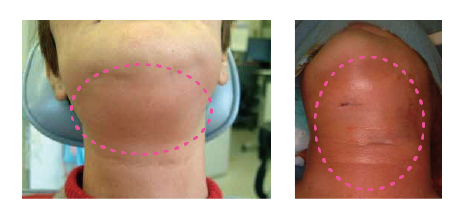

病態は、急性化膿性炎の症状で、通常は慢性炎で経過したものが何らかの原因で急性化を起こしていることが多いです。炎症の拡大は、菌の種類とその増殖力、全身抵抗力とのバランスにより決まります。内因性の感染であり、顎骨など硬組織への波及が多いことなどを特徴とします。 また時として、ガス産性を伴う壊死性筋膜炎のような重症感染症に移行する場合もあります。下の写真のように、オトガイ下部を中心として、全頸部にわたる発赤・腫脹がみられ、緊急手術になることもあります。

お口の中を清潔に

このように、歯周病は全身疾患、特に糖尿病と密接な関係性があります。

口腔内を清潔に保つことは、全身の健康にもつながり、逆に全身状態を改善するためには口腔内を清潔にすることが大切です。 歯周病を予防するためには日常での正しい歯磨きはもちろんのこと、フロスや歯間ブラシの使用も大切です。定期的に歯科医院を受診し、口腔内を清潔にしましょう。

- 歯科口腔外科

岡 純司 - 大学生の頃から旅行が趣味です。今からの季節は紅葉や秋の旬の食事が良いですよね!旅行でおすすめの場所をぜひ教えてください!他にもアウトドアやスポーツ、漫画やアニメも好きなのでおすすめがあればぜひ教えてください。 PS.最近、せっかくの旅行だからと言って旅行先で飲み食いし過ぎて太りました、、。痩せることをここに宣言します。

関連リンク

記事一覧

2025.11.26

#19 心臓弁膜症のカテーテル治療

2025.10.03

#18 歯周病による全身への影響について ~口腔外科ってなぁに?~

2025.08.20

#17 がんを予防するための生活習慣 ~肝がん、胃がん、大腸がんなどにならないように~

2025.03.19

#16 脳卒中のお話 ~ならないために、なったときのために~

2025.03.10

#15 下肢の人工関節について

2024.12.06

#14 膠原病と関節リウマチの診断と最新治療

2024.11.12

#13 卵巣がんと遺伝~遺伝性乳がん卵巣がん症候群~

2024.10.08

#12 乳がんQ&A

2024.10.04

#11 肺がんを疑われたら?

2023.06.01

#10 2型糖尿病とは?

2023.06.01

#09 腹部大動脈瘤とは?

2023.06.01

#08 治らない病気「緑内障」

2023.06.01

#07 パーキンソン病とは?

2023.06.01

#06 骨粗しょう症と骨折

2023.06.01

#05 関節リウマチってどんな病気?

2023.06.01

#04 乳がんのおはなし

2023.06.01

#03 “栄養素の不足”による貧血のお話

2023.06.01

#02 妊婦さんもワクチン接種をしましょう!!

2022.12.20

#01 肺の生活習慣病COPD (慢性閉塞性肺疾患)を見逃さないで! !

- カテゴリCategory

- 最新の記事Recent entry