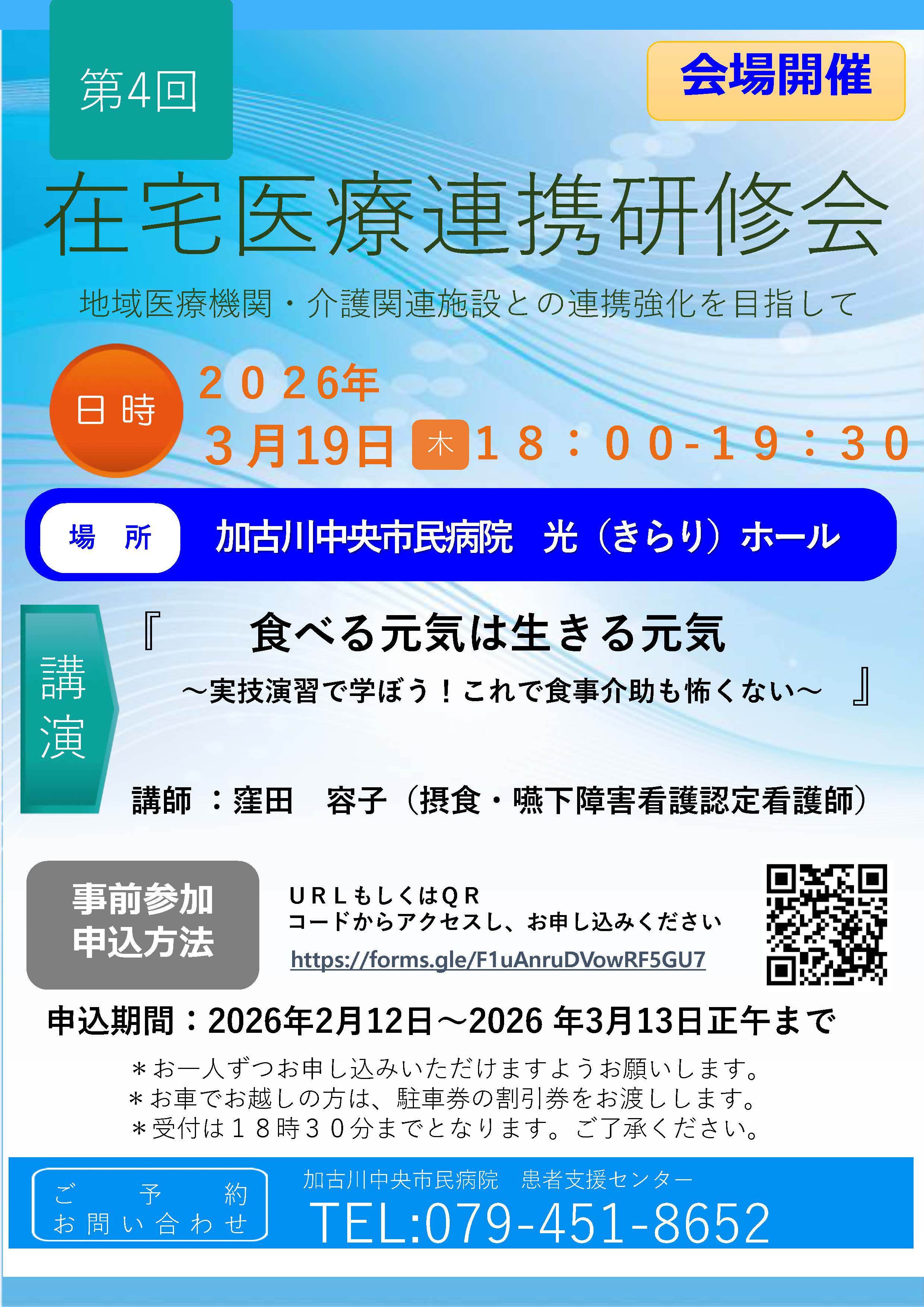

在宅医療連携研修会 会場開催 のお知らせ

下記のとおり、在宅医療連携研修会を開催いたします。

| 開催日時 | 2026年3月19日(木)18:00~19:30 (受付17:30~) |

|---|---|

| 開催場所 | 加古川中央市民病院 光(きらり)ホール |

| テーマ | 食べる元気は生きる元気 ~実技演習で学ぼう!これで食事介助も怖くない~ |

| 講師 | 窪田 容子 看護師(摂食・嚥下障害看護認定看護師) |

| 対象 | 2市2町訪問看護ステーション・地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、 老人保健・福祉施設、医療関係施設等に勤務されている方 |

お申込みの締切日は、2026年3月13日(金)正午 としております。

なお、当研修会の最新情報は、随時、当公式ホームページでお知らせいたします。

上記のことにつきまして、よろしくお願いいたします。

2025年度 開催スケジュール

| 開催予定日 | テーマ | 講師 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 7月17日 | 慢性腎臓病(CKD) | 林 美代子【慢性疾患看護専門看護師】 | |

| 9月18日 | 慢性心不全 | 小林 彩香【慢性心不全看護認定看護師】 | |

| 11月27日 | 緩和ケア | 宇﨑 知佳【緩和ケア認定看護師】 | |

| ※開催中止 | |||

| 3月19日 | 摂食・嚥下障害看護 | 窪田 容子【摂食・嚥下障害看護認定看護師】 |

お問い合わせ

加古川中央市民病院 患者支援センター 在宅医療連携研修会担当

〒675-8611 兵庫県加古川市加古川町本町439番地

担当者:森岡

TEL (079)451-8652 (直通)

FAX (079)451-8654 (直通)

光(きらり)ホール

2024年度 研修報告

第1回在宅医療連携研修会 開催日:12月19日(木)

春山認定看護師、鶴田薬剤師により「糖尿病治療の魔法の薬箱~糖尿病治療薬の今と症例について話し合ってみよう~」というテーマで開催しました。

鶴田薬剤師からはインスリン製剤等について、春山看護師からは実際の症例を紹介しながら糖尿病看護についての講義を行いました。

講義後には、「日頃の糖尿病患者さんとの関わりで困ったこと」「実際こんな関わりをしている」などグループワークで、活発な意見交換ができました。 アンケート結果では「新しい薬の情報を知ることができよかった」「いろいろな人の意見や、地域の状況を知ることができた」「糖尿病患者さんと話すときのポイントがイメージできた」などの意見がありました。今回、薬剤に関する知識の習得と、多職種の視点での糖尿病患者さんとの看護や関わりを学び共有することができた研修会となりました。

第2回在宅医療連携研修会 開催日:9月19日

「がん患者さんのその人らしい生活を支えるために~当院における多職種の関わりについて~」をテーマに、開催しました。

今回、地域医療職の方より「地域でのがんリハビリが進んでいない現状があり、まずは地域と急性期病院の双方で理解し合うことが必要ではないか」というご意見から、当院の治療・リハビリ・栄養・社会復帰のサポート状況などを知ってもらうことを目的としました。

医師・作業療法士・管理栄養士・看護師(がん化学療法看護認定看護師)それぞれの講師の視点から、現在の取り組みについて紹介しました。講演後は、パネルディスカッションで地域の現状についての共有を行い、今後、周術期の専門性の高い医療チームの関わりを、どのように地域に繋げていくかを考える機会となりました。

第3回在宅医療連携研修会 開催日:10月17日(木)

小林慢性心不全看護認定看護師と心不全療養指導士である宮崎薬剤師より「これだけは知っておきたい 心不全治療薬」~fantastic fourについて~というテーマで開催しました。

1部は心不全の代表的な4種の治療薬等に関する講義と、治療薬に関するよくある問合せの中から症状に応じた対応方法についての講義を行いました。2部では、院内外の多職種でグループワークを行い、在宅での支援において悩みや疑問、困難事例等について意見交換を行い共有しました。

参加者からは、「心不全治療薬について少し難しい内容ではあったが、学ぶ機会が得られてよかった」「病院と地域、各々の課題が共有でき有意義な意見交換ができた」などの意見がありました。日々の業務の中で、地域の医療機関や在宅医療で抱える課題に対して、今後双方でできること等について意見交換ができ、貴重な交流の場となりました。

第4回在宅医療連携研修会 開催日:11月14日(木)

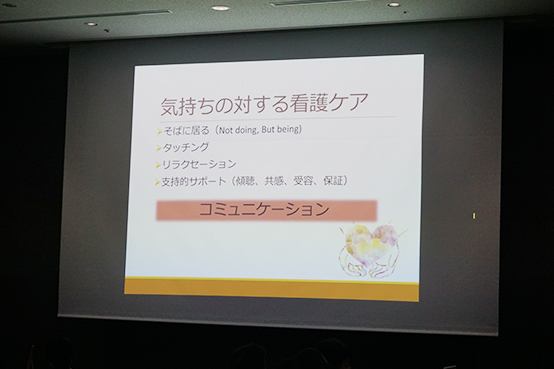

谷内緩和ケア認定看護師より「いつでも・どこでも受けられる緩和ケアについて考える~緩和ケアにおける看護スキルを共有しよう~」というテーマで開催しました。

認定看護師から「いつでもどこでも受けられる緩和ケアを目指して」と題し、病院だから、在宅だからできる緩和ケアと共通点についての講義や、以前から質問の多かった当院のPCUの紹介を行いました。

参加者の方には、やって良かったケア、ケアのコツ、これってどうなの?と疑問に感じている事など意見を持ち寄っていただき、在宅看護・介護の中で抱えている思いも含め、グループワークで活発な意見交換や情報共有をすることができました。病院・在宅での緩和ケアに差がないことを理解することができ、アンケートでは「日頃の工夫や思い悩むことが聞けてよかった」「いろんな場所で緩和ケアはできるのだと実感した」という意見がありました。多職種の方にお集まりいただき、それぞれの職種の視点から考える緩和ケアについて話し合うことができた研修会となりました。

第5回在宅医療連携研修会 開催日:1月23日(木)

橋本皮膚・排泄ケア特定認定看護師、松本皮膚・排泄ケア特定認定看護師を講師にお願いし、「おむつの構造と正しい使用方法(基礎編)」というテーマで開催しました。

橋本看護師より「適切なスキンケア、オムツの使用について」の講義後、参加者の方には実際に保湿剤の使用やオムツを装着するなどの体験をしていただきました。参加者の方より講師に対して積極的に質問もされ、アンケートでは「皮膚の保護の大切さを知ることができた」、「実際にオムツを履いたときの感覚を体験できて、患者さんの気持ちが少し分かった」という意見が聞かれました。多職種・多機関の方と意見交換をすることで新たな学びや発見ができ、今後の現場に役立つ研修会となりました。

第6回在宅医療連携研修会 開催日:3月13日(木)

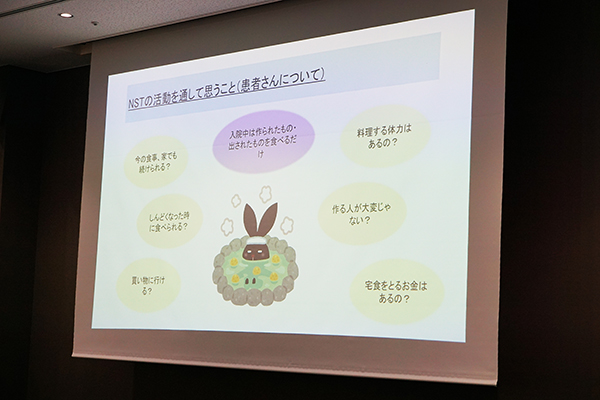

窪田摂食・嚥下障害看護認定看護師より「高齢者の在宅でできる栄養管理と口腔ケア」というテーマで開催しました。

前半は栄養状態の評価(特に低栄養について)、高齢者の食事や水分量(食べない・足りない)に関する対応や献立や調理の工夫、口腔ケアの必要性と無理なく継続できるような実践方法等についての講義を行いました。後半に院内外の多職種でグループワークを行い、在宅での支援における悩みや疑問、困難症例等について意見交換を行い全体でも共有できました。

参加者からは、「高齢者の低栄養や口腔ケアについて、生活に沿った具体的なポイント等学ぶことが出来た」「多角的な視点のアプローチから現場でもすぐに使えそうなことが多く学べた」などの意見がありました。在宅医療等で抱える課題に対して、参考になったり実践に繋がりそうなことについて意見交換ができ、貴重な交流の場となりました。