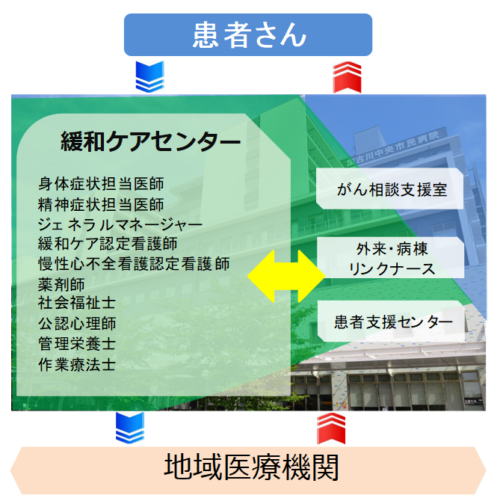

緩和ケアセンター概要

当院では、生命を脅かす疾患に関連する問題に直面している全ての患者さんとご家族に対して、診断時から適切な緩和ケアを切れ目なく提供できるよう、『緩和ケアセンター』を設置しています。

緩和ケアセンターでは、ジェネラルマネージャーと専従の看護師・公認心理師・事務を配置し、緩和ケアチーム、緩和ケア外来、緊急緩和ケア病床、看護外来等の機能を統括・管理することで苦痛を早期に同定し、早期からの緩和ケアに繋げます。また緩和ケアに関する情報の集約・分析を行うことで、質の向上に努めています。

さらに地域医療機関との連携強化や緩和ケアにおける高次の相談支援等を通して、地域緩和ケアの一端を担います。

緩和ケアセンターメンバー構成

医師、緩和ケア認定看護師、慢性心不全看護認定看護師、緩和薬物療法認定薬剤師、公認心理師、医療ソーシャルワーカー、事務職など多職種で結成しています。

緩和ケアの提供体制

緩和ケアチーム

入院中の患者さんをはじめとし、病棟や外来をラウンドし患者さんやご家族のつらさや気がかりに主治医団と連携しサポートをしています。

- 苦痛のスクリーニング

早期からの緩和ケアの提供を目的に、患者さんやご家族の不安や気がかりを把握し、対応するために「つらさと気がかりの問診票」を実施しています。

データーを集約・管理・分析しています。

- 緩和ケアカンファレンス

関連する部署と、週1回カンファレンスを実施し、患者さんやご家族のつらさに対するケアについて話し合っています。

緩和ケア外来

外来通院中など自宅療養をされている患者さんやご家族を対象に、身体症状やこころの苦痛を和らげるお手伝いをしています。

緩和ケア病棟

緩和ケアの治療について

- 神経ブロック

当院では、神経ブロックは行っていません。必要に応じて神戸大学医学部附属病院など神経ブロックの実施が可能な医療機関へご紹介します。

- 緩和的放射線治療

がんによる痛み(骨転移など)、通過障害、出血などに対して放射線治療を行っています。主治医より放射線治療科へお繋ぎいたします。その他の緩和的放射線治療も行っています。

- 緩和IVR治療

経皮的椎体形成術(骨セメント)、除痛を目的としたラジオ波凝固療法や凍結療法、上大静脈症候群や下大静脈症候群に対する静脈ステント、気道狭窄に対する気管・気管支ステント、PTEG造設、腹水貯留に対するデンバーシャント造設などが実施可能です。

薬剤師面談

外来通院中で、医療用麻薬を使用している患者さんに対して、お薬が適切に使用できているか、お薬の調整が必要かなどお薬に対する不安や気がかりへのサポートをしています。

緩和ケアセンターの取り組み

緩和ケアセミナー(医療従事者向け)

診療従事者等に向けて、緩和ケアにおける必要な知識や最新のトピックスなどについて、毎年緩和ケアセミナーを開催しています。

緩和ケア研修会(PEACE)

がん対策基本法に基づくがん対策推進基本計画において「すべてのがん診療に携わる医師が研修等により、緩和ケアについての基本的な知識を習得する」ことを目標とし、緩和ケア研修会を開催しています。

緩和ケアポケットガイド

緩和ケアチームにより、緩和ケアポケットガイドを作成しました。オピオイド、鎮痛補助薬から漢方薬まで、緩和ケアの現場で必要な薬品情報を見やすいポケットサイズにまとめました。

院内では職員共有のサーバーに保存しており、いつでも閲覧が可能です。

地域医療機関との定期的なカンファレンス

近隣の緩和ケア病棟を有する病院など顔のみえる関係づくりや情報交換、地域の緩和ケアの提供について検討します。

緩和ケアチーム ニュースレター

緩和ケアセンターでは、緩和ケアチームの活動やトピックスなどの情報を発信しています。

- 第17号 2021年度 緩和ケアチーム介入実績

- 第18号 トライ食が新しくなりました!

- 第19号 40歳から介護保険制度を利用できること はご存じですか?

- 第20号 2022年度 心不全患者IPOS結果

- 第21号 2022年度 緩和ケアチーム介入実績

- 第22号 2023年度 がんの食欲不振はなぜ起こるの?

- 第24号 2024年4月から「緩和ケア科」始めます!

がんに関する情報サイト

- 兵庫県がん診療連携協議会

- 兵庫県がん診療連携協議会 (掲載:症状緩和のための専門的治療施設一覧)