#17 がんを予防するための生活習慣 ~肝がん、胃がん、大腸がんなどにならないように~

「がん」ってなに?

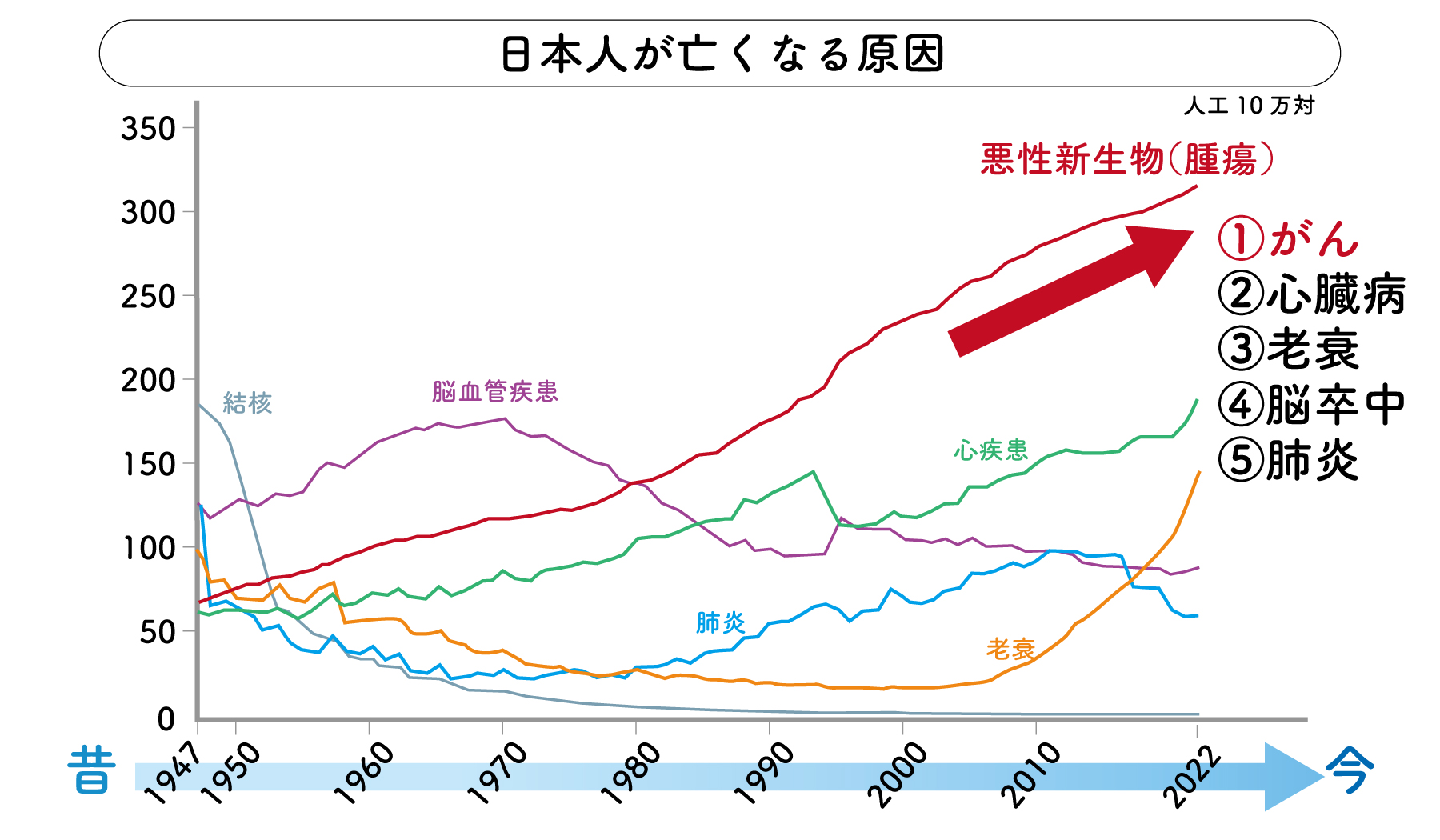

日本人がお亡くなりになられる原因の第一位が悪性新生物、つまり「がん」です(図1)。がんによる死亡は現在も増え続けており、日本人の2人に1人は一生に一度はがんになり、日本人の約3割ががんでお亡くなりになられています。

図1

出典:がんの統計 2024 公益財団法人 がん研究振興財団 主要死因別死亡率年次推移(1947年〜2022年)

「がん」とはどのような病気でしょうか?人間の身体は小さな細胞が集まってできています。その細胞は、必要なときにだけ増えて、十分な数になったら増えるのを止めるという精巧な機構で維持されています。がん細胞は、正常な細胞の遺伝子に傷がつくことなどによって、無限に増えるような性質に変わってしまったものです。そして、元々の臓器で増えるだけではなく、他の臓器に転移して増える性質も持つようになります。すなわち、がんとは細胞が無制限に増えて制御できなくなる病気です。

日本人のがんを予防する生活習慣

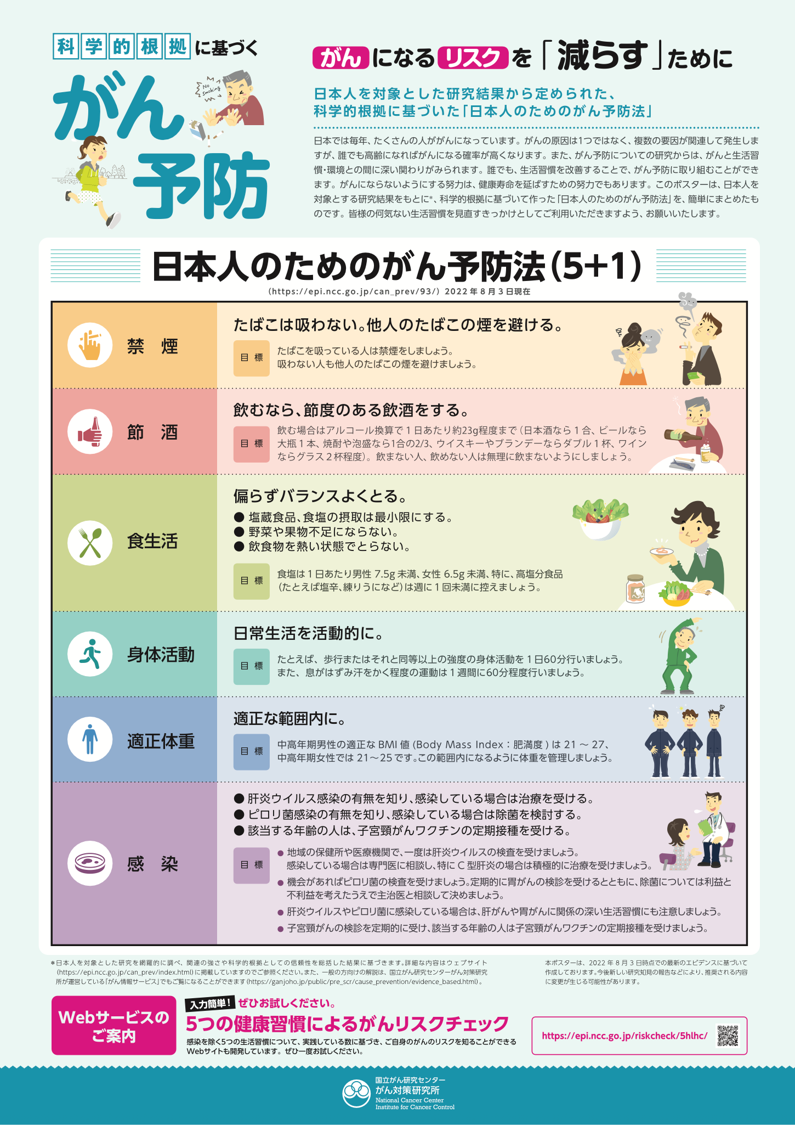

がんを予防するために、昔からさまざまな方法が言われてきましたが、科学的にきっちりと証明されているものは少ししかありません。また、海外からの情報が多く、体質や生活習慣の違う日本人にも当てはまるかどうかわからないものが多くありました。最近、国立がん研究センターから、「科学的根拠に基づくがん予防」が公表されました(図2)。ここには、日本人のがんを減らすことが「確実」または「ほぼ確実」な生活習慣が紹介されています。

図2

出典:国立がん研究センター がん対策研究所

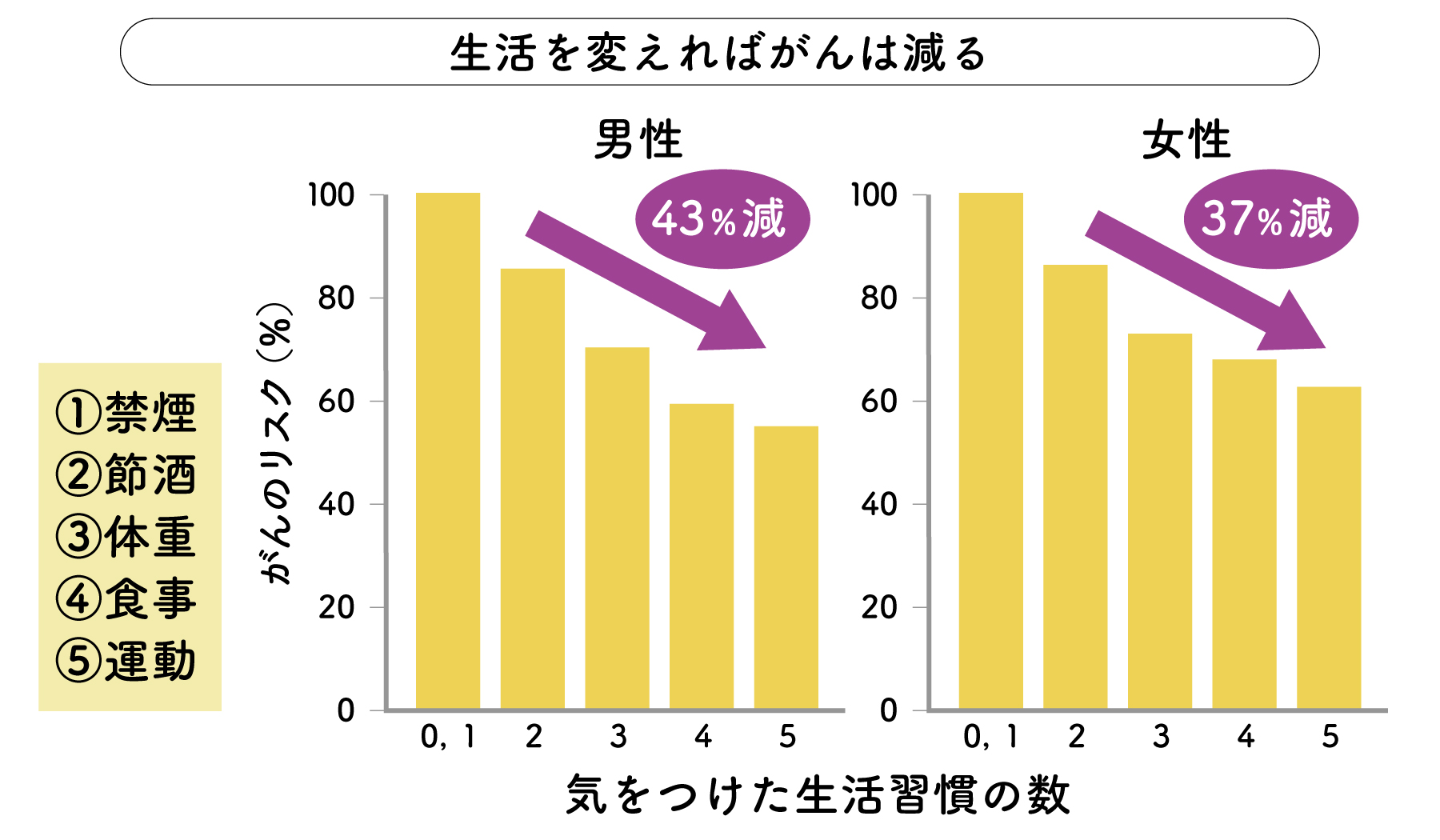

日本人のがんを予防する生活習慣として以下の5つが明らかになっています。これらをひとつひとつ気をつけて生活することで、がんのリスクが少しずつ減っていくことがわかっています(図3)。5つのすべての生活習慣を改善すると、がんになるリスクが男性では43%、女性では37%減少することが示されています。ここでは、そのひとつひとつについて説明します。

図3

出典:Sasazuki S et al. Prev Med 2012

1 禁煙

禁煙により、肺がんだけではなく、頭頸部がん、食道がん、胃がん、大腸がん、肝がん、膵がん、膀胱がん、子宮頸がん、急性骨髄性白血病など多くのがんを予防することができます。また、自分が喫煙していなくても、周りのたばこの煙を吸わされてしまう受動喫煙が、肺がん、脳卒中、心疾患、乳幼児突然死症候群の原因となることもわかっています。禁煙は健康にとってとても重要であり、どうしても止められない人は、飲み薬によるニコチン中毒の治療も可能です。

2 節酒

節酒は、肝がん、食道がん、大腸がん、頭頸部がん、男性の胃がん、閉経前の乳がんの予防に効果的です。さらに、飲酒は、膵炎、認知症、骨粗鬆症、糖尿病、胆石、肝障害、腎機能障害、心血管系疾患などにも関係しています。昔は「酒は百薬の長」と言われていましたが、現在は少ない飲酒量でも健康を害することがわかってきています。

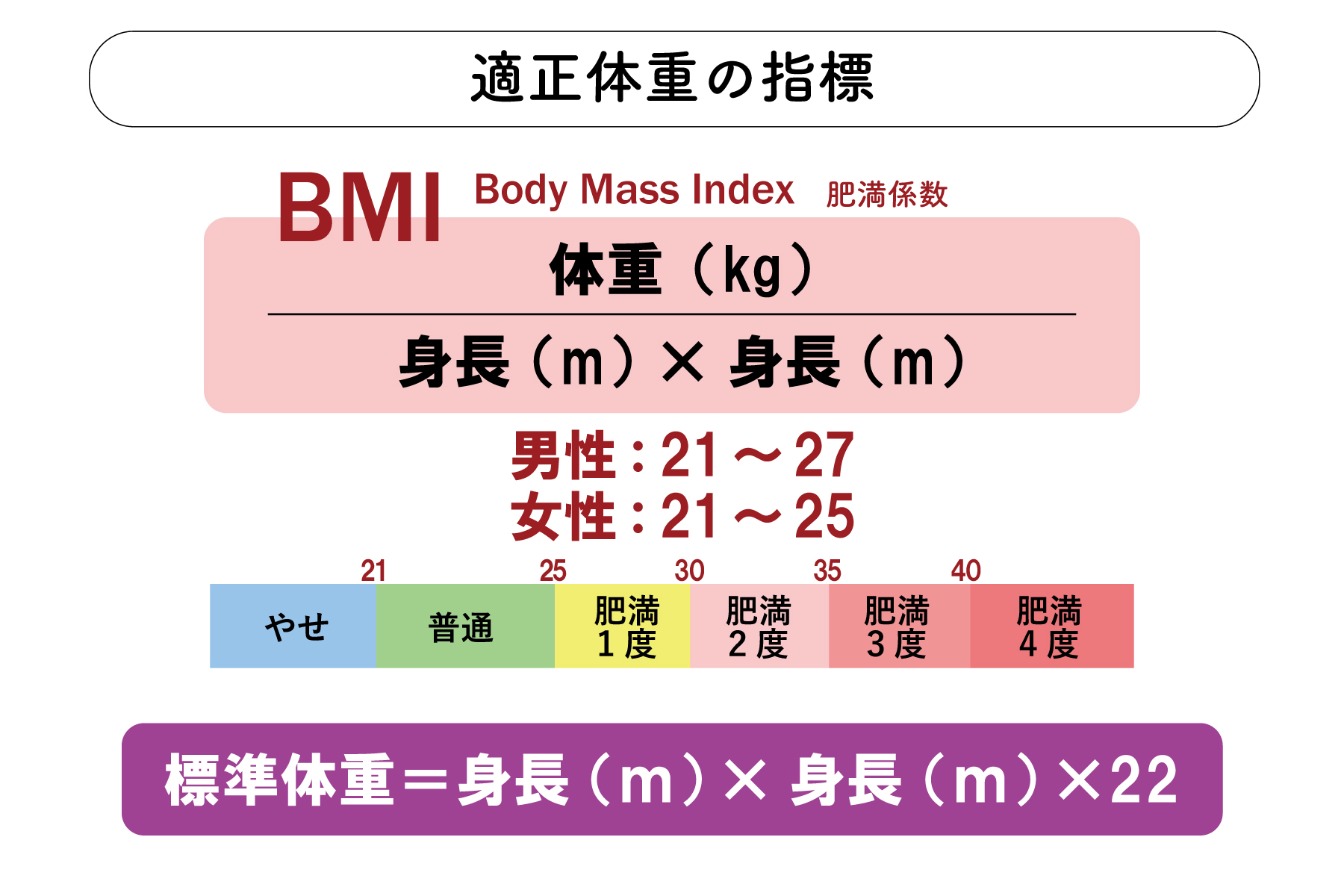

3 適正体重

適正体重の維持は大腸がん、肝がん、乳がん(閉経後)の予防に効果があることが明らかになっています。自分の適正体重の指標を知るために、BMI(Body Mass Index)を計算しましょう(図4)。体重(kg)を身長(m)の二乗で割った値です。男性は21〜27、女性は21〜25が適正範囲です。理想はBMI 22ですので、標準体重は身長(m)×身長(m)×22で計算できます。肥満には洋ナシ型(皮下脂肪型)とリンゴ型(内臓脂肪型)があり、リンゴ型の方が健康に悪いことがわかっています。この肥満の型はBMIだけでは判断できませんので、腹囲を測ることも重要です。腹囲は男性85cm以上、女性90cm以上にならないように注意しましょう。

図4

4 食事を見直す

(1) 野菜・果物を食べる: 野菜や果物が健康にいいことは明らかですが、食道がんを減らすこともわかっています。1日に400g(小鉢で野菜5皿と果物1皿程度)の野菜や果物をとることを心がけましょう。

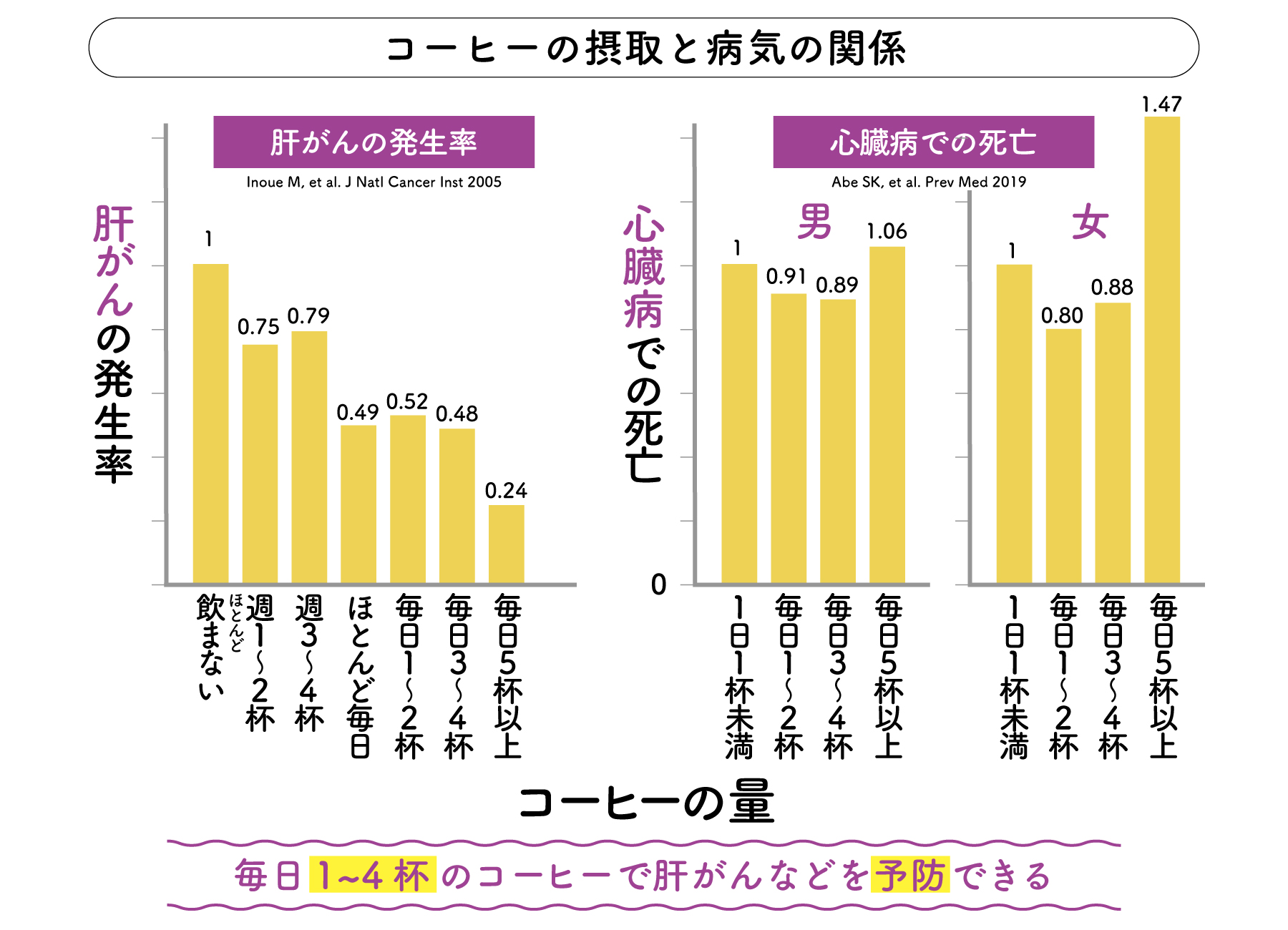

(2) コーヒーを飲む: 日本人の複数の研究で、コーヒー摂取は肝がんのリスクを減らすことが示されています(図5)。また、子宮がんや女性の大腸がんのリスク低減の可能性も示されています。がん以外にも、心疾患、呼吸器疾患、脳卒中などによる死亡リスクもコーヒー摂取で減ることがわかっています。ただし、1日5杯以上飲むとリスクが増加する病気もあるため、毎日1~4杯の摂取が特に効果的と考えられます。

図5

(3)塩分を減らす: 塩分の過剰摂取は胃がんのリスクを高め、さらに高血圧から脳卒中や心臓病のリスクとなります。1日に取る食塩量を、男性7.5g、女性6.5gを目標に塩分を減らしましょう。

(4) 熱い飲食物を冷ます: 熱い飲食物は口腔がん、咽頭がん、食道がんのリスクを高めます。摂取時は冷ましてから食べることが重要です。

5 運動

運動をすることで、大腸がんを予防することができます。また、運動は高血圧、糖尿病、心臓病、脳卒中、骨粗鬆症、認知症、うつ病の予防にも効果的です。筋肉が減ってしまうことをサルコペニアと言い、転倒や骨折リスクの増加、感染症発症リスク上昇、手術後回復不良、死亡率増加などと関連しています。歩く速度が遅くなったり、握力が低下したりすることがサルコペニアのサインです。歩くなどの息を切らさずに長く続けられる有酸素運動で脂肪を燃焼させることに加えて、筋力トレーニングで筋肉を増やすことが大事です。

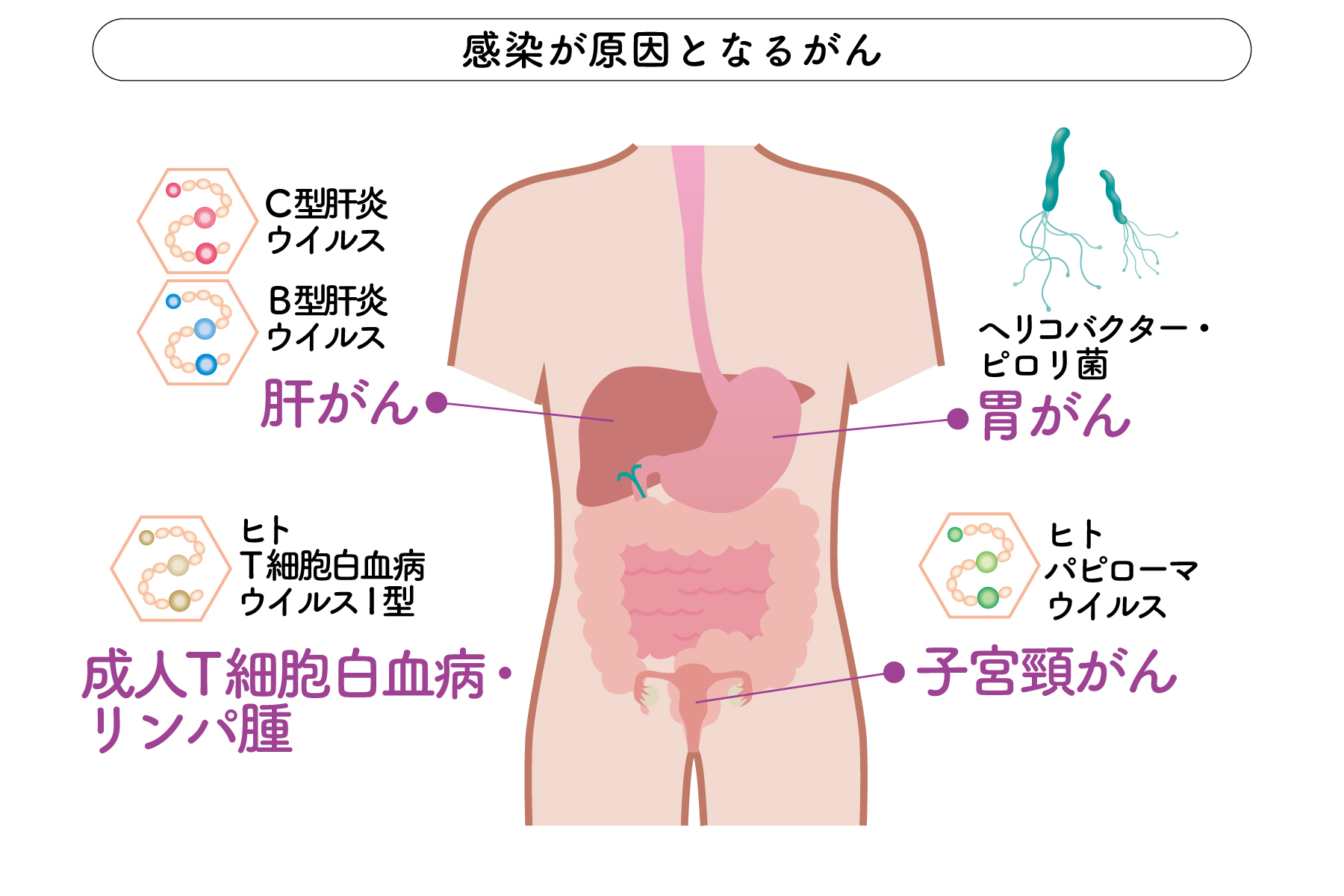

感染治療で予防できるがんもある

感染が原因となるがんが4種類わかっています(図6)。C型肝炎ウイルスやB型肝炎ウイルスが原因となる肝がん、ヘリコバクター・ピロリ菌が原因となる胃がん、ヒトパピローマウイルスが原因となる子宮頸がん、ヒトT細胞白血病ウイルスI型が原因となる成人T細胞白血病・リンパ腫です。このうち、C型肝炎ウイルス、B型肝炎ウイルス、ヘリコバクター・ピロリ菌は治療が可能です。検査をして治療することで、肝がんと胃がんのリスクを減らすことができます。また、ヒトパピローマウイルスに対するワクチンを若いときに接種することで子宮頸がんを減らすことができますし、定期検診を受けることで早期発見が可能です。

図6

- 消化器内科

副院長 消化器センター センター長

(兼)消化器内科 主任科部長 上田 佳秀 - 症状が出てから病院に行って治療する時代ができるだけ早く終わって欲しいと思っています。これからは、病気にならないように予防することが最も大事です。そうなると、みんな健康で元気になり、私たち医師の仕事も減ってみんな幸せになれます。しかしながら、生活習慣を改善しても全ての病気がなくなるわけではありません。次に大事なのは早く見つけて治療することです。そのためには健診を受けることが重要です。病気にならない生活習慣を心がけながら、きっちりと定期的に健康診断を受ける、そして重い病気の患者さんがいなくなる、そんな時代になって欲しいと思っています。

関連リンク

記事一覧

2025.11.26

#19 心臓弁膜症のカテーテル治療

2025.10.03

#18 歯周病による全身への影響について ~口腔外科ってなぁに?~

2025.08.20

#17 がんを予防するための生活習慣 ~肝がん、胃がん、大腸がんなどにならないように~

2025.03.19

#16 脳卒中のお話 ~ならないために、なったときのために~

2025.03.10

#15 下肢の人工関節について

2024.12.06

#14 膠原病と関節リウマチの診断と最新治療

2024.11.12

#13 卵巣がんと遺伝~遺伝性乳がん卵巣がん症候群~

2024.10.08

#12 乳がんQ&A

2024.10.04

#11 肺がんを疑われたら?

2023.06.01

#10 2型糖尿病とは?

2023.06.01

#09 腹部大動脈瘤とは?

2023.06.01

#08 治らない病気「緑内障」

2023.06.01

#07 パーキンソン病とは?

2023.06.01

#06 骨粗しょう症と骨折

2023.06.01

#05 関節リウマチってどんな病気?

2023.06.01

#04 乳がんのおはなし

2023.06.01

#03 “栄養素の不足”による貧血のお話

2023.06.01

#02 妊婦さんもワクチン接種をしましょう!!

2022.12.20

#01 肺の生活習慣病COPD (慢性閉塞性肺疾患)を見逃さないで! !

- カテゴリCategory

- 最新の記事Recent entry