緩和ケアとは

「緩和ケア」という言葉を聞くとどのようなことを想像しますか?「最後の手段?」「治療ができなくなった人が受ける医療?」などを連想されていませんか? 体の辛さ、気持ちの辛さを我慢しなくてはいけないと思っていませんか?

緩和ケアとは、がんや命にかかわる病を抱える患者さん、ご家族に対して、病気が分かった時から、痛み、だるさ、息苦しさ、不安、気分の落ち込み、イライラなどのこころの問題、日常生活への不安や、生きる意味など様々な問題による辛さを和らげるためのケアです。様々な辛さを和らげることで、日常生活への支障を最小限にし、病気と付き合いながら療養生活を送るための治療です。

緩和ケアはいつから受けるもの?

緩和ケアは、治すための治療ができなくなってから始めるものではありません。緩和ケアとは、治すための治療と並行して行われる治療です。身体や心などのつらさが大きいと、体力を消耗することにより、治療を続けることが難しくなります。そのため、命にかかわる疾患と診断されたときから、「つらさをやわらげる=緩和ケア」を始めることが大切です。また、早い段階から緩和ケアを受けた場合、生活の質(QOL)が改善され、予後にも良い影響があるという調査報告もあります。

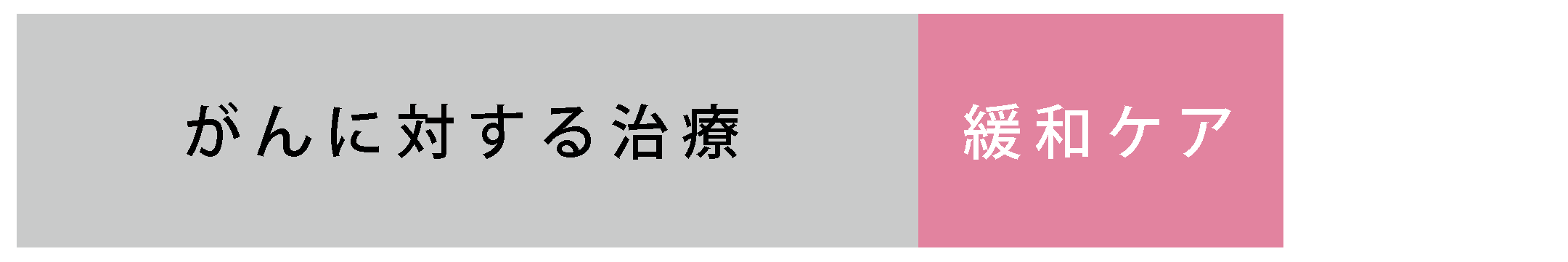

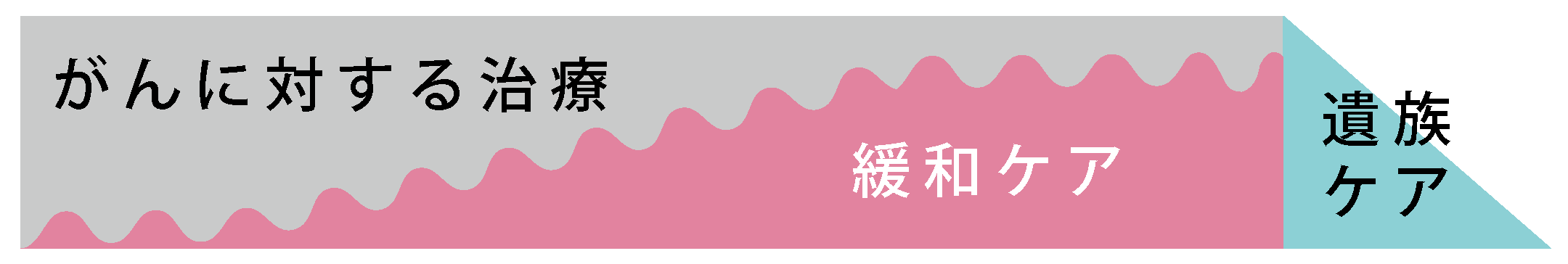

これまでの考え方

がんに対する治療が終わるまで緩和治療は制限し、がん治療終了後に開始する

これからの考え方

治療の初期段階から緩和ケアが導入され、徐々にその割合が増える

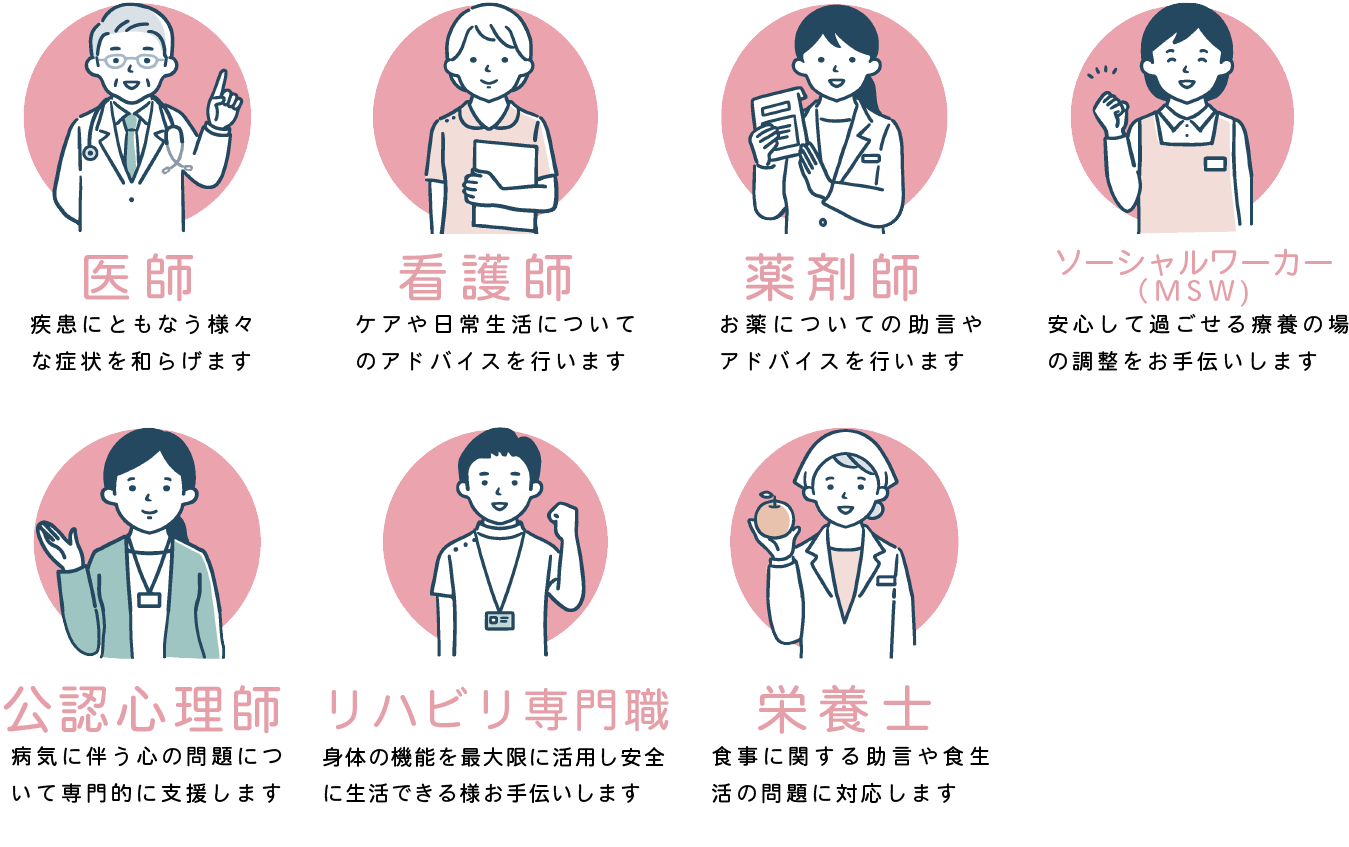

緩和ケアチーム

病気がわかったその時から“あなたがあなたらしく”生活が続けていけるように、患者さんとご家族をサポートします。主治医や看護師とともに、患者さんとご家族のつらさが軽減できるように一緒に考えていきます。緩和ケアチームは、からだの担当医師、こころの担当医師、看護師、薬剤師、作業療法士、管理栄養士、公認心理師、MSWなど様々な職種が集まり、それぞれの立場からサポートできることを考えています。

緩和ケアを受けるには?

入院中の緩和ケア(緩和ケアチーム)

身体やこころのつらさが続くときには、緩和ケアチームが主治医、病棟スタッフとともに、患者さんとご家族が病気に向き合いながら療養生活が送れるようにお手伝いします。

| 対象 | がんなどの命にかかわる病気に伴う身体やこころのつらい症状がある患者さんとご家族 |

| サポート内容 | 身体症状(痛み、身体のだるさ、息苦しさ、吐き気、お腹の張り、食欲不振など)の緩和 こころのつらさ(不安、気持ちの落ち込みなど)の緩和 治療や療養生活を送っていくための意思決定支援 |

| 希望される方へ | 主治医や病棟看護師へお声かけください。 |

通院中の緩和ケア(緩和ケア外来)

通院中または在宅療養中の患者さんとご家族に対して、緩和ケアチームが行う外来です。緩和ケア外来では、がんなどによる病気に伴うつらさを和らげるお手伝いをしています。

| 対象 | がん患者さんとご家族 非がん(心不全・呼吸不全・肝不全・腎不全・神経難病など)患者さんとご家族 |

| 診療内容 | 身体症状(痛み、身体のだるさ、息苦しさ、吐き気、お腹の張り、食欲不振など)の緩和 こころのつらさ(不安、気持ちの落ち込みなど)の緩和 治療や療養生活を送っていくための意思決定支援 |

| 希望される方へ | 通院している診療科の主治医へ緩和ケア外来の受診についてご相談ください。 |

緩和ケア病棟

緩和ケアに関する情報サイト

緩和ケア.net(患者さん向け・医療者向けに分かれています)

スタッフ

専門分野

消化器領域全般

総合内科

緩和医療

学会専門医・認定医

日本内科学会総合内科専門医・指導医

日本消化器病学会消化器病専門医

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

日本肝臓学会肝臓専門医

日本病院総合診療医学会認定医

日本緩和医療学会緩和医療認定医・専門医

日本内科学会近畿支部評議員

厚生労働省認定臨床研修指導医

医学博士

関連するニュース記事

- 2025.12.09患者さん向け

- 2025.12.01患者さん向け

- 2025.12.01患者さん向け

- 2025.11.10患者さん向け