傷を治すだけでなく、健やかな成長をサポートする

~私たちは、最善の口唇・口蓋裂治療を目指しています~

妊娠・出産されたお子さんに口唇・口蓋裂が認められた時、ご両親やご家族のショックや不安は大変大きなものと考えます。

しかし、適切な医療介入があれば、健常な子供たちと同じように成長していくことができます。形成外科は、出生時から青年期にわたり、関連する各部署と連携して総合的な治療を行います。

子供たちの健やかな成長をしっかりとサポートできるように、全力で取り組んでまいります

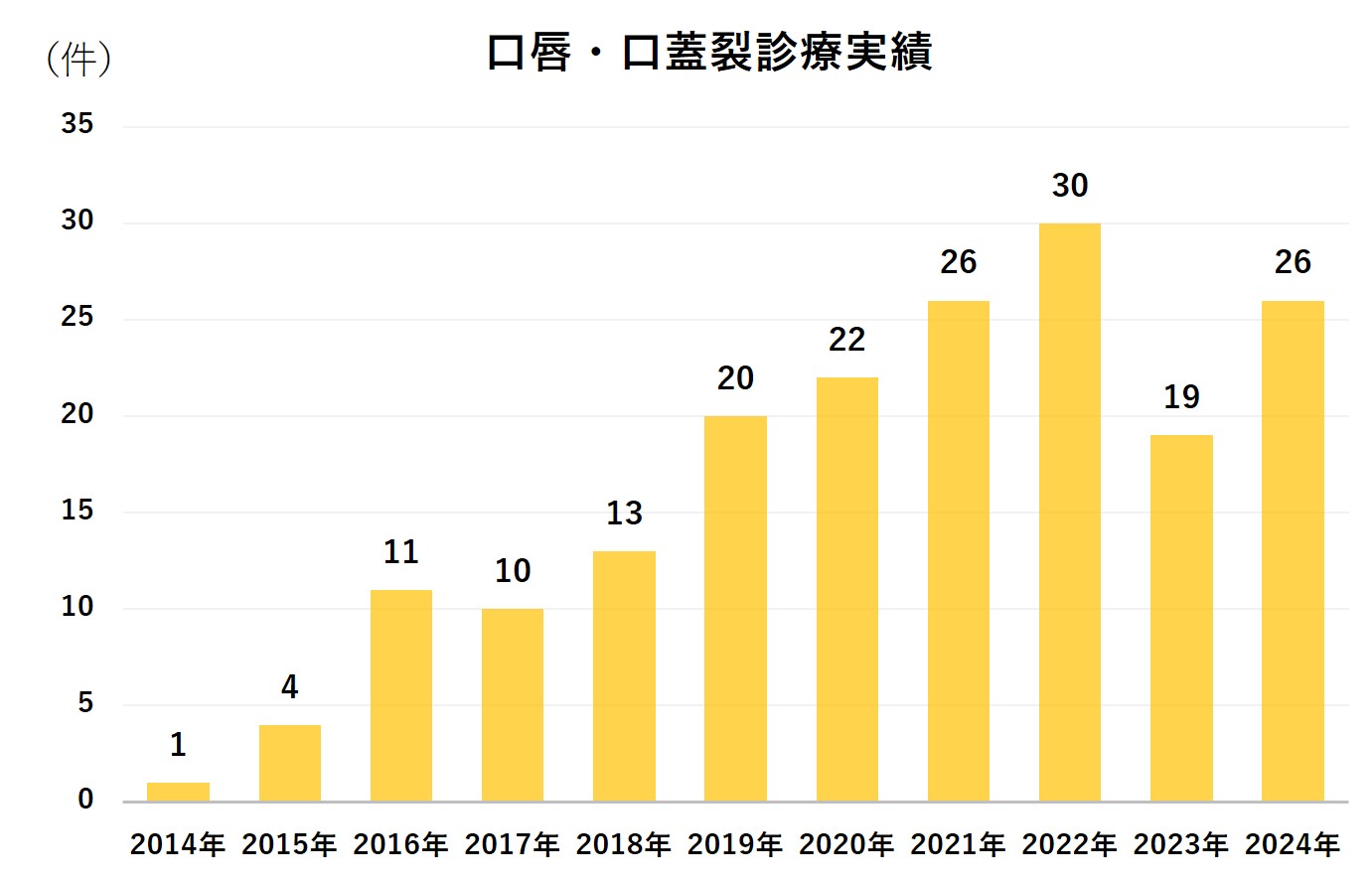

これまでの実績

2014年度から口唇・口蓋裂の治療を行い、確実に着実に実績を伸ばしてきました。

口唇・口蓋裂診療実績

口唇・口蓋裂治療チーム メンバーから

森沢 猛 小児科 科部長(兼)周産母子センター 副センター長

口唇・口蓋裂の赤ちゃんが入院された時には、形成外科や歯科口腔外科と連携し、退院に向けて栄養方法の確立を行い、スムーズな治療につなげます。退院後も、患者さんの成長と健やかな発達を外来にてフォローしてまいります。

橘 進彰 歯科口腔外科 主任科部長(兼)口腔管理室長

口唇・口蓋裂の治療はチーム医療で行われています。その中で歯科口腔外科では生後間もない時期において母乳の哺乳する手助けのためにホッツ床を作製し、学童・青年期には歯列矯正や顎変形症治療でかみ合わせの調整を行います。

福岡 裕樹 歯科口腔外科 医師

口唇・口蓋裂をはじめとする生まれつきの疾患が原因と考えられる不正咬合の治療を歯科口腔外科、小児科、形成外科と連携をとりながら行っています。骨格的な不調和に対する外科的矯正治療への対応も可能です。なお、ほとんどの場合これらの疾患による不正咬合への歯科矯正治療は保険診療の適応となります。詳しくは担当医へご相談ください。

安井 理絵 耳鼻咽喉科 主任科部長

耳と鼻をつなぐ耳管の機能が不十分で耳の換気が悪くなりやすく、その結果鼓膜が内側にへこんで水がたまる滲出性中耳炎を起こして聞こえが悪くなります。耳鼻咽喉科では鼓膜と聴力の評価と鼓膜チューブ挿入の手術を担当します。

岡田 由美子 臨床心理士

わが子に予想外のことがおこると、家族の不安は大きくなります。臨床心理士は、家族の混乱した気持ちをそのまま認め、そのご家族のペースを大事にします。また、子どもの治療経過にも同行して心理面から支援をします。

黒田 伸治 言語聴覚士

言語聴覚療法では、口唇・口蓋裂のお子さんの哺乳やことばの支援を担当しています。形成外科等と連携しながら、ことばの発達の促進とことばの障害の訓練を行っていきます。

上谷 佐智子 GCU病棟 師長

GCU病棟の看護師は、口唇・口蓋裂のある赤ちゃんをお預かりし全身状態の観察、哺乳の練習等を行っています。哺乳に関しては、言語聴覚士と相談しながら赤ちゃんに合った方法を考えていきます。また、直接授乳に関しても練習を行っています。ご家族の不安が少しでも軽減できるように一緒に考えていきたいと思っています。